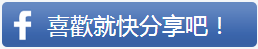

OSI/ISO七層模型和TCP/IP四層模型 網路層協議和IP劃分 OSI的七層框架 物理層:設備之間的比特流的傳輸、物理介面、電氣特性等。 數據鏈路層:成幀、用MAC地址訪問媒介、錯誤檢測與修正。 網路層:提供邏輯地址、選路。 傳輸層:可靠與不可靠的傳輸、傳輸前的錯誤檢測、流量控。 會話層:對應用 ...

OSI/ISO七層模型和TCP/IP四層模型

網路層協議和IP劃分

OSI的七層框架

物理層:設備之間的比特流的傳輸、物理介面、電氣特性等。

數據鏈路層:成幀、用MAC地址訪問媒介、錯誤檢測與修正。

網路層:提供邏輯地址、選路。

傳輸層:可靠與不可靠的傳輸、傳輸前的錯誤檢測、流量控。

會話層:對應用會話的管理、同步。

表示層:數據的表現形式、特定功能的實現(如:加密)。

應用層:用戶介面。

TCP/IP協議4層模型

應用層:應用層對應於OSI模型的高層,為用戶提供所需的各種服務。

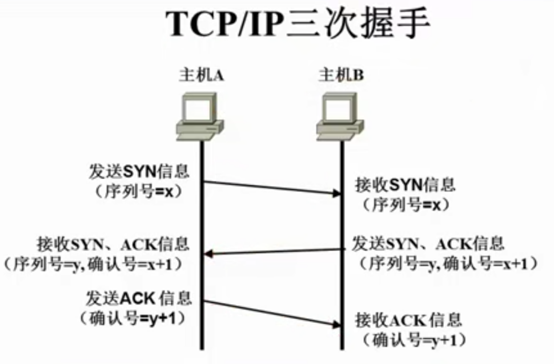

傳輸層:傳輸層對應OSI參考模型的傳輸層,為應用層實體提供端到端的通信功能,保證了數據包的順序傳送以及數據的完整性。該層定義了兩個主要的協議:傳輸控制協議(TCP)和用戶數據協議(UDP),

網路互聯層:網路互聯層對應於OSI參考模型的網路層,主要解決主機到主機的通信問題。它所包含的協議設計數據包在整個網路上的邏輯傳輸。該層有三個主要協議:網路協議(IP)、互聯網組管理協議(IGMP)和互聯網控制報文協議(ICMP)。

網路介面層:網路接入層與OSI參考模型中的物理層和數據鏈路層相對應。它負責監視數據在主機和網路之間的交換。事實上,TCP/IP本身並未定義該層的協議,而由參與互聯的各網路使用自己的物理層和數據鏈路層協議,然後與TCP/IP的網路接入層進行連接。地址解析(ARP)工作在此層,即OSI參考模型的數據鏈路層。

TCP/IP模型與OSI模型對應

netstat –a 查看埠

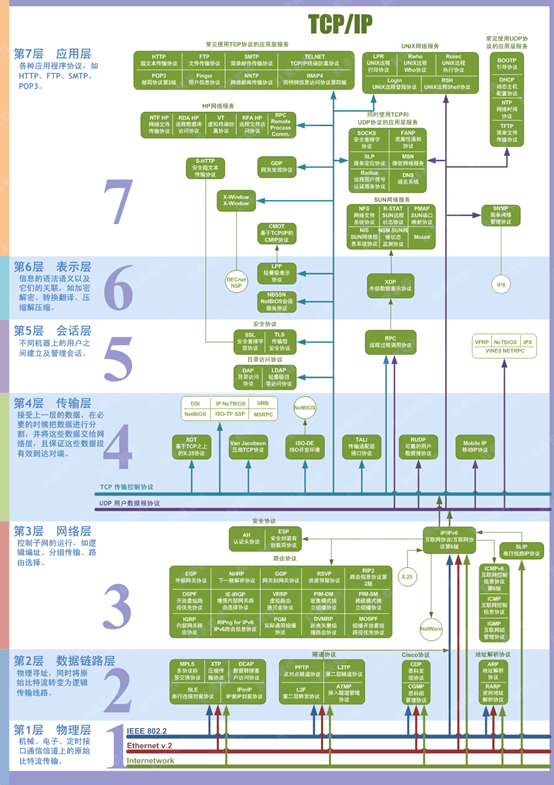

數據封裝過程

TCP/IP模型與OSI模型的比較:

共同點:

OSI參考模型和TCO/IP參考模型都採用了層次結構的概念;都能夠提供面向連接和無連接的通信機制。

不同點:

TCP/IP是四層模型,OSI是七層模型;對可靠性要求不同;OSI模型是在協議開發前設計的,具有通用性,TCP/IP是先有協議集然後建立的模型,不適用於非TCP/IP網路;實際是市場應用不同(OSI模型只是理論上的模型,並沒有成熟的產品,二TCP/IP已經成為“實際上的國際化標準”)。

網路層協議和IP地址劃分

網路層協議:

網路協議(IP)

互聯網控制報文協議(ICMP)

IP包頭

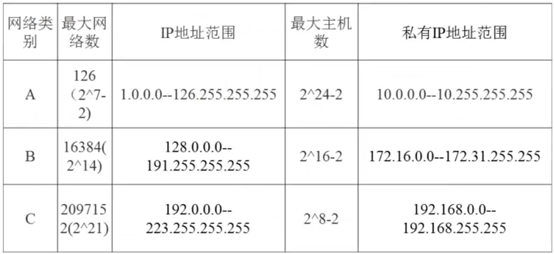

IP地址的分類

私有IP地址,內網IP地址不用購買,可以重覆,但在同一個網段內不能重覆;內網IP不能直接訪問公網。

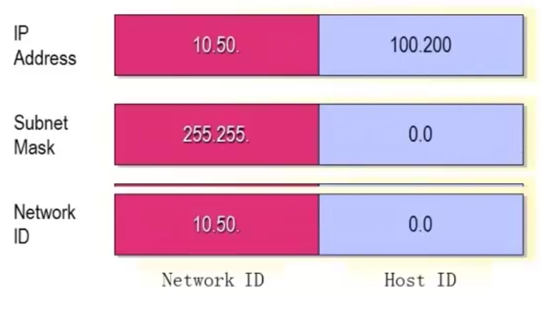

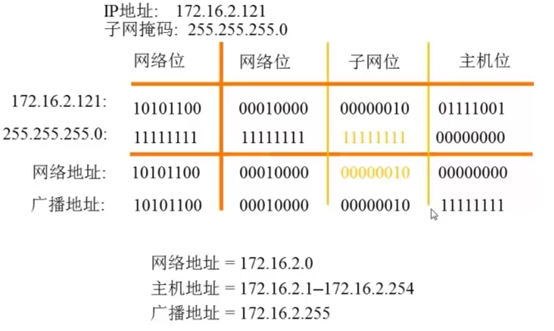

子網掩碼

變長子網掩碼以及子網規則

子網掩碼的二進位必須是連續的1,否則就不能用。

網路地址:IP地址與子網掩碼做與運算

ICMP協議

ICMP消息通過IP數據報傳送,被用來發送錯誤和控制信息。

ICMP定義了很多信息類型,如:目的不可達、TTL超時、信息請求、信息應答、地址請求、地址應答