導圖 1.inode表結構 每個文件的屬性信息,比如:文件的大小,時間,類型,許可權等,稱為文件的元數據(meta data) 元數據是存放在inode(index node)表中。inode 表中有很多條記錄組成,第一條記錄對應的存放了一個 文件的元數據信息。 1.1硬鏈接和軟連接 硬連接 同一個文 ...

導圖

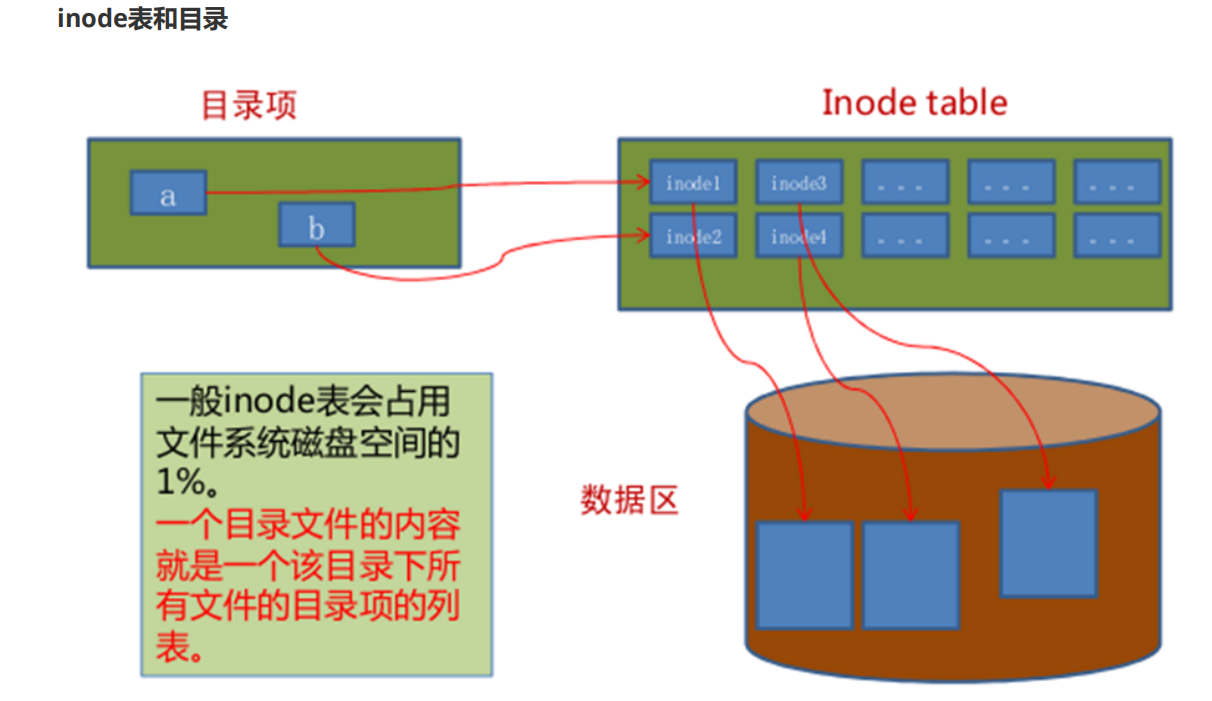

1.inode表結構

元數據是存放在inode(index node)表中。inode 表中有很多條記錄組成,第一條記錄對應的存放了一個

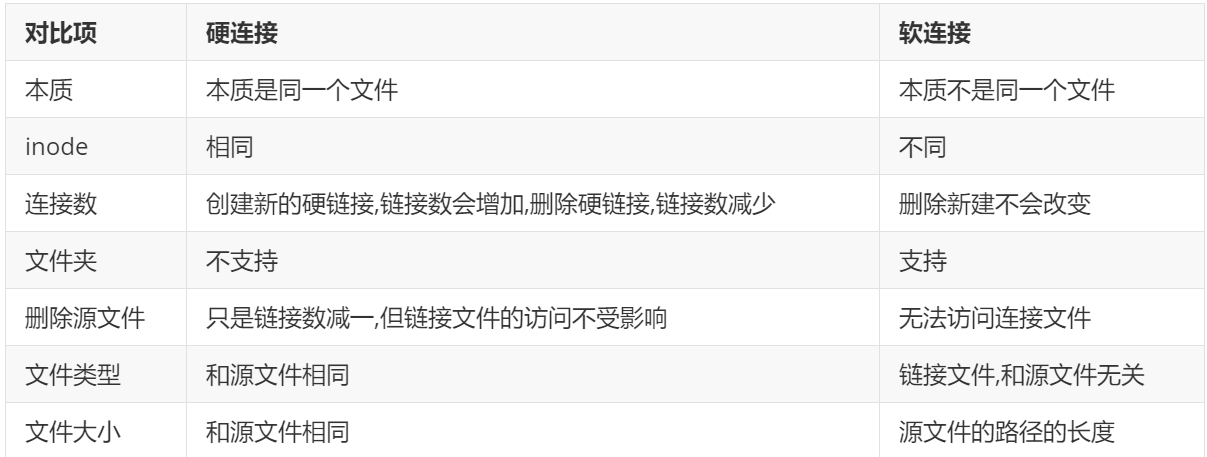

1.1硬鏈接和軟連接

軟連接 類似於windows里快捷方式,軟連接,符號連接

- 文件的類型

- 文件的許可權

- UID

- GID

- 鏈接數(指向這個文件名路徑名稱個數)

- 該文件的大小和不同的時間戳

- 指向磁碟上文件的數據塊指針

查看inode號 [root@localhost data]# ls 123 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt 5.txt data1 data2 [root@localhost data]# ls -i //方法1 35802872 123 35802838 1.txt 35802839 2.txt 35802840 3.txt 35802841 4.txt 35802842 5.txt 2420054 data1 35802875 data2 [root@localhost data]# stat /data/1.txt //方法2 文件:"/data/1.txt" 大小:0 塊:0 IO 塊:4096 普通空文件 設備:fd00h/64768d Inode:35802838 硬鏈接:1 許可權:(0644/-rw-r--r--) Uid:( 0/ root) Gid:( 0/ root) 環境:unconfined_u:object_r:default_t:s0 最近訪問:2022-10-12 18:52:31.654822781 +0800 最近更改:2022-10-12 18:52:31.654822781 +0800 最近改動:2022-10-12 18:52:31.654822781 +0800 創建時間:- 3個時間戳: 最近訪問atime:最後一次差看文件 最近更改mtime:最近更改文件內容的時間,註意:更改完內容之後,ctime也會改變 最近改動ctime:最近更改文件元信息的時間,比如改變許可權等

1.3用戶訪問文件的原理/過程:

- 用戶訪問文件時 先去查找 自己 文件夾中的目錄項 ,

- 文件名和inode之間對應的關係,

- 通過 inode號利用指針(直接指針/間接指針)去指向 實際數據

直接指針:直接指向數據塊

間接指針:不直接指向數據塊,要經過中間數據塊,最後指向數據塊

圖解:

1.4補充:文件相關

-

文件是存儲在硬碟上的,硬碟的最小存儲單位叫做“扇區”(sector),每個扇區存儲512位元組。

-

一般連續八個扇區組成一個"塊”(block),一個塊是4K大小,是文件存取的最小單位。操作系統讀取硬碟的時候,是一次性連續讀取多個扇區,即一個塊一個塊的讀取的。

-

文件數據包括實際數據與元信息(類似文件屬性)。文件數據存儲在“塊"中,存儲文件元信息(比如文件的創建者、創建日期、文件大小、文件許可權等)的區域就叫做inode表。 因此,一個文件必須占用一個inode,並且至少占用一個block。

-

inode不包含文件名。文件名是存放在目錄文件夾當中的。Linux 系統中一切皆文件,因此目錄也是一種文件。

-

每個inode都有一個號碼,操作系統用inode號碼來識別不同的文件。Linux系統內部不使用文件名,而使用inode號碼來識別文件。對於系統來說,文件名只是inode號碼便於識別的別稱,文件名和inode號碼是一一對應關係,每個inode號碼對應一個或多個文件名。

唯一 同一文件系統() 不同的文件

-

所以,當用戶在Linux系統中試圖訪問一個文件時,系統會先根據文件名去查找它對應的inode號碼:通過inode號碼,獲取inode信息;根據inode信息,看該用戶是否具有訪問這個文件的許可權;如果有,就指向相對應的數據block,並讀取數據。

tops:

硬碟上最小的存儲單位為扇區(512位元組)

-

-

owner info:所有者

-

size:大小

-

inode號與命令cp,rm,mv的關係:

cp 命令:

-

分配一個空閑的inode號,在inode表中生成新條目

-

在目錄中創建一個目錄項,將名稱與inode編號關聯

-

拷貝數據生成新的文件

rm 命令:

-

硬鏈接數遞減,從而釋放的inode號可以被重用

-

把數據塊放在空閑列表中

-

刪除目錄項

-

數據實際上不會馬上被刪除,但當另一個文件使用數據塊時將被覆蓋

mv 命令:

- 如果mv命令的目標和源在同一設備,不影響inode表(除時間戳)或磁碟上的數據位置:沒有數據被移動!

#可以通過inode號來刪除指定文件 [root@localhost data]# ls -i 35802872 123 35802838 1.txt 35802839 2.txt 35802840 3.txt 35802841 4.txt 35802842 5.txt 2420054 data1 35802875 data2 [root@localhost data]# find -inum 35802872 -delete //命令1 [root@localhost data]# find -inum 35802872 -exec rm {} /; //命令2 [root@localhost data]# ls 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt 5.txt data1 data2

刪除文件空間不釋放,解決方法 [root@localhost opt]#lsof |grep delete //列出文件 過濾已刪除 [root@localhost opt]#echo " " > /boot/bigfile //寫空字元導給文件

2.文件恢復extundelete

刪除一個文件,實際上並不清除 inode 節點和 block 的數據,只是在這個文件的父目錄 裡面的 block 中,刪除這個文件的名字。

Linux 是通過 Link 的數量來控制文件刪除的,只有 當一個文件不存在任何 Link 的時候,這個文件才會被刪除。

在 Linux 系統運維工作中,經常會遇到因操作不慎、操作錯誤等導致文件數據丟失的情 況,尤其對於客戶企業中一些新手。

當然,這裡所指的是徹底刪除,即已經不能通過“回收 站”找回的情況,比如使用“rm -rf”來刪除數據。

針對 Linux 下的 EXT 文件系統,可用的恢復 工具有 debugfs、ext3grep、extundelete 等。

其中 extundelete 是一個開源的 Linux 數據 恢復工具,支持 ext3 文件系統。

2.1使用extundelete工具如何恢復誤刪文件

這兩個包在系統安裝光碟的/Package 目錄下就有,使用 rpm 或 yum 命令將其安裝;

[root@localhost ~]#yum -y install e2fsprogs-devel e2fsprogs-libs #安裝依賴軟體 [root@localhost ~]# tar -jxvf extundelete-0.2.4.tar.bz2 -C /opt #解壓軟體 [root@localhost ~]# cd /opt/extundelete-0.2.4 #切換到目錄下 [root@localhost extundelete-0.2.4]# ./configure //定義模塊和路徑 #編譯安裝 [root@localhost extundelete-0.2.4]#make //編譯 [root@localhost extundelete-0.2.4]#make install //寫入硬碟 [root@localhost extundelete-0.2.4]#cd /usr/local/bin/ [root@localhost bin]#ls extundelete you-get #驗證恢復,目前使用版本只對ext3 有效,分區略 [root@localhost ~]# mkfs.ext3 /dev/sdb1 [root@localhost ~]# mkdir /test/ [root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /test/ [root@localhost ~]# cd /test/ [root@localhost test]# echo a>a [root@localhost test]# echo a>b [root@localhost test]# echo a>c [root@localhost test]# echo a>d

2.2模擬誤刪並恢復

查看文件系統/dev/sdb1 下存在哪些文件

具體的使用情況:

其中--inode 2 代表從 i 節點為 2 的文件開始查看,一般文件系統格式化掛載之後,i 節點是從 2 開始的,2 代表該文件系統最開始的目錄。

[root@localhost test]# rm -rf a b //模擬誤刪除 [root@localhost test]# ls c d lost+foun [root@localhost test]# cd [root@localhost ~]# umount /test/ #解掛載 [root@localhost ~]#extundelete /dev/sdb1 --inode 2 //查看該分區下的存在哪些文件 # 命令 查看的分區 從2節點開始 [root@localhost ~]# extundelete /dev/sdb1 --restore-all //使用恢復 # 命令 需要恢復的分區設備 恢覆選項,全都要 [root@localhost ~]# ls anaconda-ks.cfg extundelete-0.2.4 extundelete-0.2.4.tar.bz2 RECOVERED_FILES [root@localhost ~]# cd RECOVERED_FILES/ //進入恢複目錄 [root@localhost RECOVERED_FILES]# ls //查看 a b //恢覆成功

3.xfs類型備份和恢復

若系統中未安裝 xfsdump與xfsrestore工具,可以通過yum install -y xfsdump命令安裝。

xfsdump 按照inode 順序備份一個 xfs 文件系統。

3.1xfsdump 的備份級別:

-

0 表示完全備份

-

1-9 表示增量 備份

-

xfsdump 的備份級別預設為 0

xfsdump 的命令格式為:

xfsdump -f 備份存放位置 要備份路徑或設備文件。

選項:

| 選項 | 作用 |

| -f | 指定備份文件目錄 |

| -L | 指定標簽 session label |

| -M | 指定設備標簽 media label |

| -s | 備份單個文件,-s 後面不能直接跟路徑 |

3.2使用 xfsdump 時,需要註意以下的幾個限制:

-

不支持沒有掛載的文件系統備份,所以只能備份已掛載的;

-

必須使用 root 的許可權才能操作;

-

只能備份 XFS 文件系統;

-

備份下來的數據只能讓 xfsrestore 解析;

-

4.日誌

4.1常見的日誌文件

4.2內核和公共日誌

4.3用戶日誌

4.4查詢當前登陸的用戶情況

4.5查詢用戶登陸的歷史情況