回到目錄 1. 名稱由來 BJT的全稱是雙極性結型晶體管(Bipolar Junction Transistor),國內俗稱三極體。其實,在英語中,三極體(triode)特指以前的真空電子管形式的三極體,而不是我們現在普遍使用的半導體三極體。“tri-”的意思是“三”,“ode”的意思是“極”,當年 ...

1. 名稱由來

BJT的全稱是雙極性結型晶體管(Bipolar Junction Transistor),國內俗稱三極體。其實,在英語中,三極體(triode)特指以前的真空電子管形式的三極體,而不是我們現在普遍使用的半導體三極體。“tri-”的意思是“三”,“ode”的意思是“極”,當年的電子管一般都封裝在一個圓柱形的真空玻璃管中,所以中文翻譯在後面加了個“管”。

早在二戰以前,電子技術和電子元器件的應用就已經很發達了,在1930年代,全球電子管的年產量就已經達到1億支以上。在那個沒有集成電路的年代,更複雜的電子元器件諸如四極管、五級管等的應用也很普遍。“二極體”、“三極體”等名稱更是早已深入人心。

而我們現在普遍應用的固態半導體結構的三極體,是1947年發明出來的,標準學名是:雙極性結型晶體管(Bipolar Junction Transistor),簡稱“BJT”。由於最初其功能與管腳跟以前的三極體差不多,所以國內業界沿用了“三級管”這個俗稱。但是BJT比以前電子管結構的三極體,實在優秀太多了:體積小巧、結構簡單、無需預加熱、功耗損失小、故障率極低。更為逆天的是,後來人們發現,BJT可以做得很微小,然後可以將成百上千的微型BJT組成的電路集成安放在一小塊硬幣大小的基片上,並將其稱為:集成電路(integrated circuit,簡稱:IC、晶元)。如此,以前整整一房間大小的電子管電路,現在縮小到了僅僅一個晶元的大小(回憶一下1946年發明的第一臺電子電腦,才使用了18000個電子管,占地就要150平方米,功耗達150千瓦,據說它開機的時候,整個費城的電燈都會變暗)。正是這個BJT的發明,掀開了由電子工業主導的第三次產業革命。

我們現在再詳細解釋一下BJT(Bipolar Junction Transistor)這個名詞:“bipolar”(雙極性)的意思指器件中有n型和p型兩種極性的半導體摻雜材料註入(導電粒子分別為電子和空穴)。“junction”的意思是指PN結。“transistor”稍微有點複雜,需要展開解釋一下:

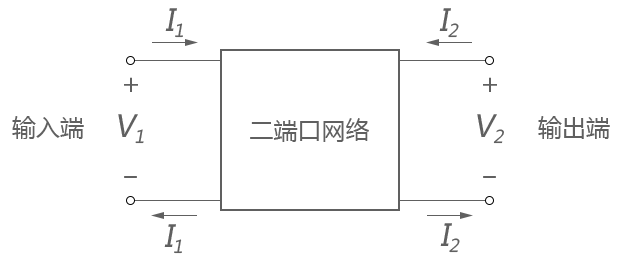

“transistor”是兩個英文單詞“transfer-resistor”的組合縮寫,它來源於電路基礎理論中二埠網路的概念,我們看下圖:

圖 3-3.01

在上面的二埠網路中,V1/I1稱為輸入電阻,V2/I2稱為輸出電阻,而交叉的V2/I1和V1/I2就稱為傳輸電阻或轉移電阻(transfer resistance)。當年BJT的主要應用之一,就是研究如何用輸入端的電壓或電流去控制輸出端的電壓或電流,所以將“transfer”和“resistor”這兩個單詞作了合併,稱其為“transistor”。下麵是這個名詞發明人的原話:

The way I provided the name, was to think of what the device did. And at that time, it was supposed to be the dual of the vacuum tube. The vacuum tube had transconductance, so the transistor would have 'transresistance.' And the name should fit in with the names of other devices, such as varistor and thermistor. And ... I suggested the name 'transistor.'

—— John R. Pierce

解釋起來這麼麻煩一個詞,翻成中文當然更麻煩啦。既然構成BJT的基底材料為硅晶體或鍺晶體,所以中文翻譯乾脆用構成它的材料來翻,稱之為“晶體管”,倒也簡潔。

2. 分析方法

BJT是我們遇到的第一個三端子器件,雖然比我們以前熟悉的二端子器件(電阻、電容、電感、二極體等)僅多了一個端子,但分析和研究起來卻要複雜和困難得多,為何?

● 難點一:三端子器件

回憶一下,以前我們對於二端子器件的分析,只要一個簡單伏安特性曲線圖就可以了,全部的“電壓-電流”對應關係都在上面:簡潔、明瞭、清清爽爽。可是三端子器件就比較麻煩了,每兩個端子之間都可以有電壓、電流,如果將三個端子分別編號為①、②、③的話,根據排列組合,共有三個電壓:V12, V23, V31和三個電流:I12, I23, I31要分析,每一個量的變化都可能影響其他5個量,所以不可能僅僅用一張簡單的二維的伏安特性圖就把它們的關係表示清楚,必鬚髮明一種更好的圖示方法,能在上面表示出更多的變數關係。

幸運的是,人們終究還是發明瞭一些方法來通過二維圖表示三端子器件的伏安關係,但是有得必有失,必須將BJT的電路定成若幹種固定的規範型(共射型、共基型、共集型),才能展開分析和研究(否則自由度太大,根本無法下手)。

● 難點二:非線性

非線性的複雜性我們已經見識過多次了,比如電容和電感就是非線性器件。在電路基礎理論中,比起線性的電阻,研究如何分析電容和電感的篇幅就比電阻要多得多。然而,雖然電容和電感是非線性的,但好歹還是能用積分公式與微分公式描述的,只要不怕繁瑣,仔細一點,還是能將結果精確計算出來的。

但是半導體的非線性更加麻煩一點。在第一章中,我們已經瞭解過二極體的非線性特性了,對於半導體的非線性特性曲線,很難用公式去精確描述(有理論公式,但是不太準)。只能對曲線進行分段,在不同的分段範圍用不同的模型去近似描述,最後得到的結果也只是近似解,而且還要去驗證這個解是否落在合理的分段範圍內。

三端子的BJT也是半導體非線性器件,曲線也需要分段近似,沒有精確解,很多地方只能去估,最後解完還要去驗證解是否正確。有的時候,用筆算出來的結果跟電腦模擬結果大不相同,模擬結果跟實際電路測得的結果又是大大不同。只能不斷迭代去尋找解決方案。

● 難點三:性能離散

前面章節說過,半導體器件由於加工工藝的限制,同一批器件生產出來後,性能並不完全一致,大多數器件的參數相對於標準值都會有一定的偏差。比如,對於某個型號三極體,放大繫數β在50~200範圍內都算正常。那還怎麼做設計?你性能若是只偏個5% 我也就忍了,你這下都偏了4倍多了,還怎麼搞?

這點就是新手覺得模擬電路最討厭的地方,而老鳥卻覺得是模擬電路最魅惑的地方。其實解決方案是有的:答案就是負反饋。作為嵌入式開發工程師來講,好好吃透幾種標準型的負反饋電路,在工作中絕大部分的情況下也夠用了,一般不太可能需要設計全新結構的負反饋電路(那是高級電子工程師的工作)。用通用的成本低廉的普通元器件,設計出性能穩定可靠的產品,這是我們追求的目標。

( end of 3-1 )